お寺が好き、仏教が好き

いくつか一人旅について記事を書いてきましたが、圧倒的に多いのはお寺の記事です。

そう、私はお寺が好きなんです。というか、仏教が好きなんですね。

宗教として信仰しているというより、哲学としてリスペクトしている感覚です。

むしろ「仏陀が好き」という方がしっくりきます。仏陀の言葉や生き方には、深い知性と優しさが宿っていて、私にとっては“哲学者”としての存在です。

仏教に興味を持ち始めたきっかけ

私が意識的に仏教に興味を持ち始めたのは、30歳手前くらいのこと。

きっかけははっきり覚えていませんが、当時の自分には迷いがあり、何となく仏陀の本を手に取った記憶があります。

そのとき感じたのは、「これは宗教ではなく、生き方の哲学だ」という直感でした。

さらに遡ると、20代の中ごろに「LOHAS(Lifestyles of Health and Sustainability)」という考え方を知ったことも大きかったと思います。

最初は「エコってかっこいい」「オーガニックっておしゃれ」みたいな軽やかな憧れから始まりました。

でもその延長でヨガに出会い、ヨガがヒンドゥーの修行であること、そしてヒンドゥーと仏教が深くつながっていることを知って、私は自然と仏教にたどり着いたのです。

その中で、人間も自然の一部であり、すべてが関係性の中に存在しているという仏教の教えに、私は本質的な“持続可能性”を感じました。

それは単に「環境にやさしい」ということではなく――

「自分の欲望を見つめ、必要以上に求めないこと」

「命あるものを尊重し、感謝して生きること」

「今この瞬間を丁寧に生きること」

そうした生き方そのものが、持続可能な世界をつくるのだと気づいたのです。

自力本願に惹かれる

仏教にはいろいろな宗派がありますが、細かいところはまだまだ知識が浅いです。

その中で特に興味を持ったのが「他力本願」と「自力本願」という言葉。

他力本願は、超常的で絶対的な存在にすがり、その力に身を委ねること。

自力本願は、自分自身の努力や修行によって苦しみを克服すること。

元々の仏陀の考え方からすると、やはり自力本願の方に近いです。

苦しみは自分の中にあるものから生まれ、それを修行や心の持ち方によって救えるのも自分自身。

何か絶対的な存在にお願いするのではなく、自分で心を整えて解決していくという考え方。

これは宗教というより、哲学だなと直感的に思ったし、かっこいいなとも感じました。

この「自分で考え、自分で整える」という姿勢は、私が好きな西洋哲学とも通じるものがあります。

ソクラテスの「無知の知」、ニーチェの「神は死んだ」。

どちらも「自分で価値を見つけ、自分で生きる」ことを促す思想。

仏教の「空」や「自力本願」もまた、外に救いを求めるのではなく、自分の内側にこそ答えがあるという考え方。

孤独だけど自由な道。だからこそ、私は仏教が好きなのです。

空海と仏像・曼荼羅の魅力

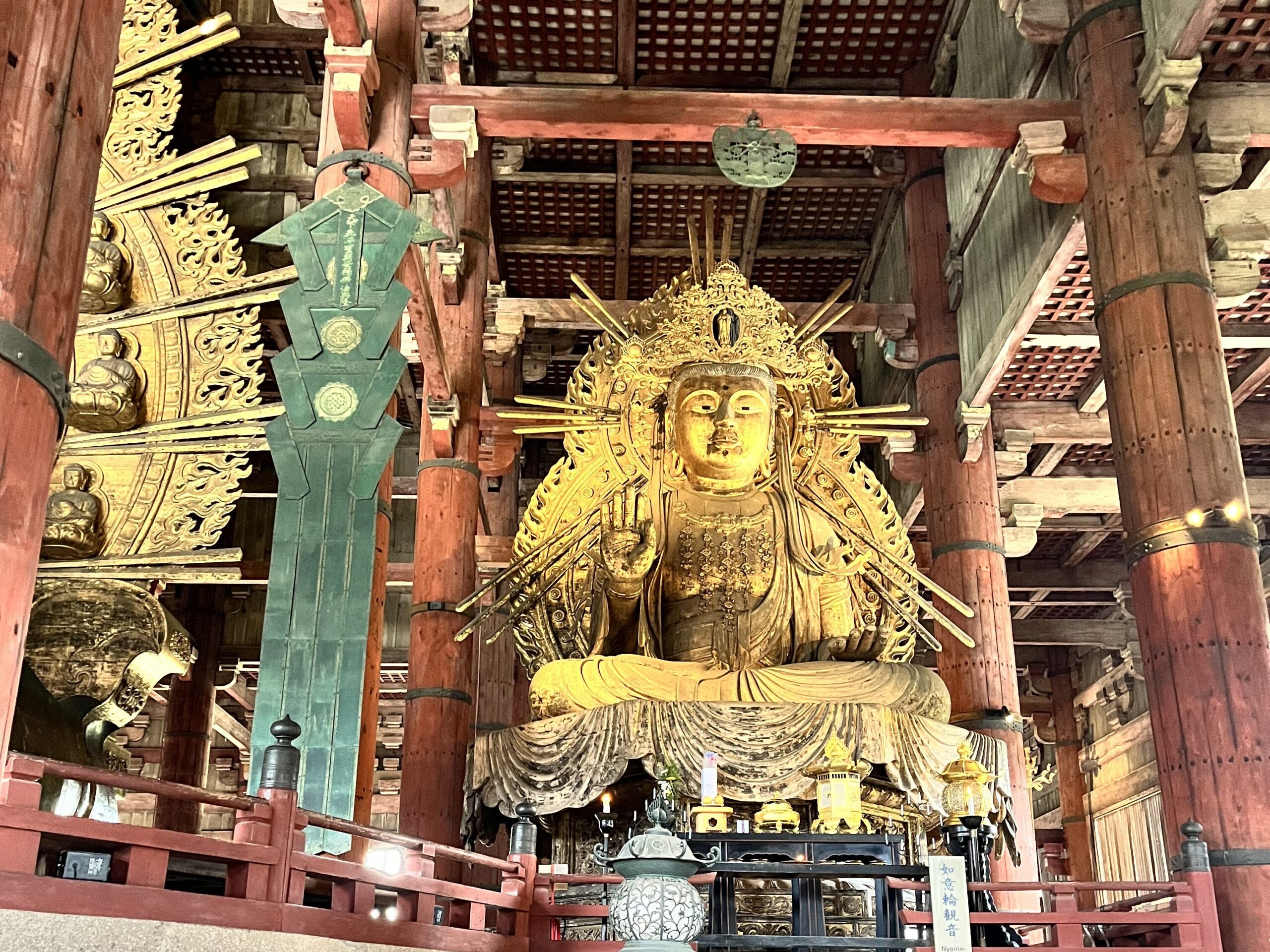

空海について知ったとき、彼は思想を“伝える力”に長けたプロデューサーだったのだと思いました。

仏像や曼荼羅は、教えを視覚化して庶民にも理解させるための工夫。

現代でいう“ゆるキャラ”や“インフォグラフィック”のようなものです。

たとえば――

- 如来は飾り気のない姿で「悟りの静けさ」を表し、

- 観音菩薩は豊かな装飾で「慈悲の包容力」を伝え、

- 地蔵菩薩は丸みのある表情で「庇護と親しみ」を示し、

- 明王は怒りの表情で「煩悩を断ち切る力強さ」を象徴します。

曼荼羅もまた、宇宙の構造や仏の世界観を図解したもの。

空海はそれを使って、目に見えない教えを“見える形”にして伝えようとしたのです。

仏教は「言葉」だけでなく「造形」「色彩」「配置」によって、民衆の感性にダイレクトに語りかけていた。

空海はその力を最大限に活かした“演出家”でもあったのだと思います。

諸行無常・色即是空の教え

有名な言葉「諸行無常」は、この世に変わらないものはなく、すべては移ろうという教えです。

「色即是空」は、目に見えるものも実態として固定されたものはなく、相互依存の中に存在しているという意味。

こうした考え方を理解すると、「悟り」とは何かも少しイメージできます。

自分の心を整えることで、平和で安定した世界に到達できる。

何かにお願いするのではなく、自分で到達するものなのです。

すべては自分次第、というこの考え方には大きな希望があります。

「諸行無常」と「色即是空」。

この二つの言葉を知ってから、私は人との別れや、組織・コミュニティからの離脱といった“変化”に対して、ためらいを感じなくなりました。

むしろ、同じ環境にとどまり続けることの方が、自分らしくないと感じるようになったのです。

もちろん、世間的には「ふらふらしている」「地に足がついていない」と言われることもあるかもしれません。

でも私は、一度きりの人生だからこそ、たくさんの経験をして、失敗もして、たくさんの人間や景色に出会った方がいいと思っています。

執着しない。

変化を恐れない。

それは、仏教から学んだ生き方のスタンスです。

仏教は、私に「変化を受け入れる力」をくれました。

そしてその力は私の旅の原動力にもなっています。

一つの場所にとどまることよりも、動いていくこと。

同じ環境に生き続けることよりも、変化の中で自分を見つけていくこと。

それが、今の私のスタンスです。

「色即是空」の教えは、すべてが関係性の中にあるということ。

つまり、私自身もまた、誰かとの関係の中で形を変え、環境の中で成長していく存在なのです。

だからこそ、変わることを恐れず、動いていくことを選べるようになりました。

仏教は、私に「執着しない自由」と「変化を肯定する勇気」をくれました。

それは、私が旅を続ける理由でもあり、人生を柔らかく受け止める力でもあります。

宗派の多様性と無宗派スタンス

仏教には多くの宗派があり、それぞれ考え方や表現は違いますが、元をたどるとすべてつながっています。

歴史や社会の変化に応じて宗派も生まれました。まさに「諸行無常」です。

宗派は好みの問題であり、私自身は無宗派ですが、それぞれの考え方を学びながらお寺巡りを楽しむようになりました。

精進料理の魅力

無宗派といいつつも、個人的には曹洞宗や真言宗が好みです。

特に興味があるのは精進料理。

動物性の食材を使わず、こんなにも旨味を出せるのか、繊細で美しい料理を生み出す日本人の感性には本当にリスペクトです。

精進料理という言葉は、もともと「仏道に精進する人の食事」という意味から生まれたと言われています。

つまり、これは単なる“菜食”ではなく、「修行の一環としての食事」なのです。

特に曹洞宗では、生活のすべてが修行であるという考え方があります。

掃除も、洗濯も、そして料理も――すべてが仏道の実践。

その中で食事は、命をいただく行為として、最も身近で深い修行の場でもあります。

食材に対する感謝。

余すことなく使い切る工夫。

動物性の食材を使わずとも、満足感のある旨味を引き出す技。

それらはすべて、「心を豊かにするための料理」として、丁寧に積み重ねられているのです。

無宗派の私ですが、曹洞宗のこの“禅的な暮らし方”にはとても惹かれます。

禅とは、ただ座ることではなく、「今この瞬間を丁寧に生きること」。

精進料理をいただくと、その思想が一皿一皿に込められていることが、一目で、そして一口で伝わってきます。

それはまるで、食卓の上に小さな曼荼羅が広がっているような感覚。

禅って、これぞ「丁寧に生きる」ということなんだろうなと、しみじみ思います。

まとめ:仏教とともに歩む旅

こんな感じで、私はもう15年以上、仏教やお寺が好きな人生を送っています。

以前はただお寺の雰囲気が好きで立ち寄っていましたが、最近は宗派の背景や教えを知る楽しみも加わり、ますますお寺巡りが面白くなっています。

仏教は、私にとって「生きることそのものを考える哲学」です。

仏陀も、ソクラテスも、ニーチェも、空海も――みんな「自分で考え、自分で生きる」ことの大切さを教えてくれました。

だから私は、今日もまた、お寺を訪れたくなるのです。

今回は私とお寺、特に仏教についてお話してみましたが、またそれぞれのお寺に訪れた時にその宗派の歴史や文化などについてもいろいろ学んでこのブログでお話ししてみたいなと思います。

ではまた!

コメント