前回に引き続き、おひとり様を楽しむようになっていったきっかけについて綴っていきます。

おひとり様って、最初は寂しいものだと思ってた。だけど登山が教えてくれたのは“自分のペースで生きる楽しさ”。

怪我と創作活動の始まり

山登りを始めてからしばらくして、登山中に3メートルの崖から滑落して怪我をしました。

落ちた時に背中のザックが崖を伝って落ちたので足をひねった程度で大事には至りませんでしたが、靭帯を痛めて全治3か月でした。

その間登山に行けず、暇つぶしとして始めたのが「羊毛フェルトクラフト」。

初めて作ったのは「カモシカ」でした。

山に入ると野生動物の気配を感じることが多く、それは決して嫌なものではなく、むしろワクワクするものでした。

自分のいる場所に、動物たちが生きる別世界が広がっているのだと思うと、自然の奥深さを強く感じたのです。

実際に目にすることは少なかったけれど、写真などを見ながら野生動物の姿を羊毛フェルトで表現することが創作の始まりでした。

作品販売と自信

作り続けるうちに少しずつ上達し、やがて出店して販売するようになりました。

デザインから制作、出店申し込み、ブースのレイアウト、荷物の積み込み、車の運転、販売まで全て一人。

自分の作ったものに足を止めてくれる人がいて、「いいね」と言ってくださる人がいて、お金を払って買ってくださる人がいる。

まさか自分にそんなことができるなんて思ってもみませんでした。

「自分の手に、誰かの心を動かす力がある」

そう感じられたこと、自分の作ったものでお金を得られたことは、今も忘れられない大きな勇気になりました。

山奥への移住

創作活動を通じて「自分の感性で表現できることがある」と実感した私は、会社員を辞める決断をしました。

そして秘境といわれる豪雪地の山奥に、地域おこし協力隊として移住したのです。

生活は一人。

だけど常に人と関わりながらの毎日で、そこには街の暮らしとは全く違う価値観がありました。

田舎での人間関係

街では人間関係はgive-and-takeで、交換条件が前提。

お金で解決するのが当たり前。

でも田舎は違いました。

そもそもお金で解決できるサービスが少なく、人と人の信頼で成り立っている。

誰かが誰かに手を貸すことは当たり前で、見返りを求めない。

結果的に自然発生的なgive-and-giveの関係が広がっていました。

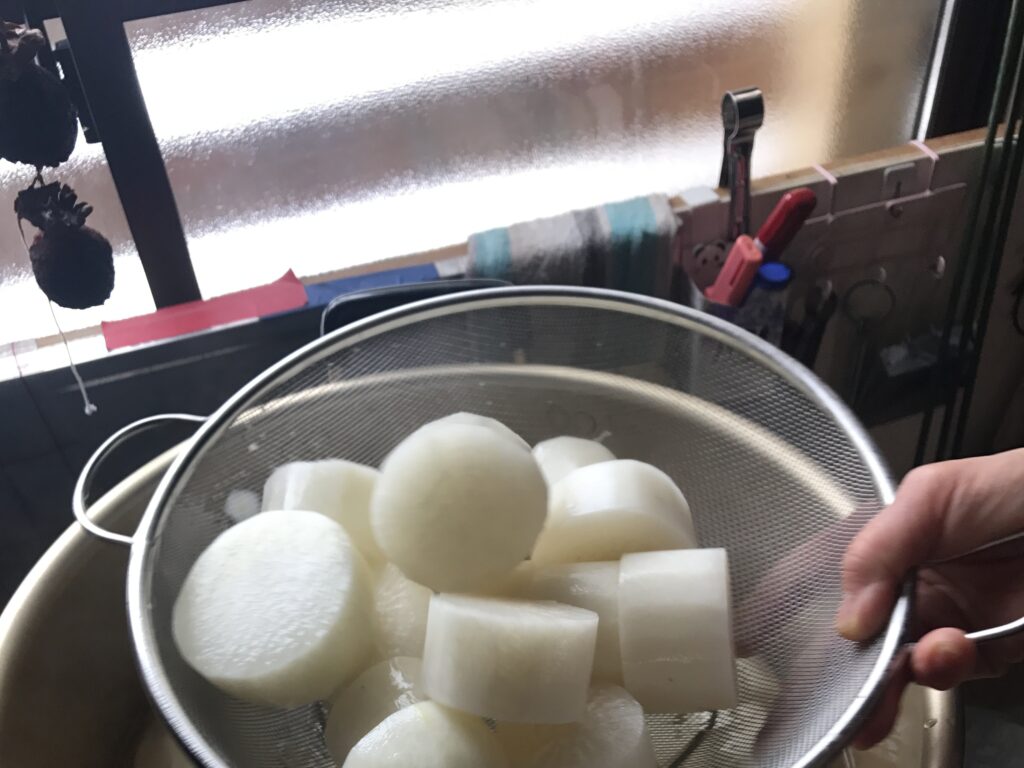

一方で、自分でできることは自分でやる。

食べ物でも道具でも作れるものは自分で作り、困ったことがあれば助け合う。

そんな暮らしを、私のような新参者にも惜しみなく教えてくれました。

一人であり、一人ではなく

経済的な理由や厳しい冬の環境の中で、一人で独立する自信が持てず街に戻ることになりました。

けれど、山奥での暮らしから学んだことは数え切れません。

「一人であり一人ではなく、一人ではないけど一人である」

そんな言葉がぴったり合うような日々でした。

3年弱の山奥での暮らしは、人生で最も瑞々しい時間。

「恐れずに一人で生きる強さ」を教えてくれました。

それは独りぼっちではなく、人と人が助け合う輪の中にあったからこそ得られたもの。

その後、そして今

あれから年月が過ぎ、街での暮らしに戻りコロナ禍を経ました。

山奥での日々のような瑞々しさは影をひそめてしまったけれど、今も私は何かを探し続けています。

次回はその後から今の自分に至るまでを綴っていこうと思います。

コメント