長野県岡谷市のイルフ童画館で私が訪れた企画展は、絵本「だるまさんがころんだ」で有名な「かがくいひろしの世界展」そして「とびだせ!長谷川義史展」です。

今回はそのうちの「かがくいひろしの世界展」と私の好きなかがくいひろし作品をご紹介します。

前回の記事:イルフ童画館と岡谷市おすすめスポット

「日本中の子供たちを笑顔にした絵本作家かがくいひろしの世界展」

イルフ童画館

2023年6月15日(木)~9月16日(土)

前期:6月15日(木)~7月31日(月)

後期:8月5日(土)~9月16日(土)

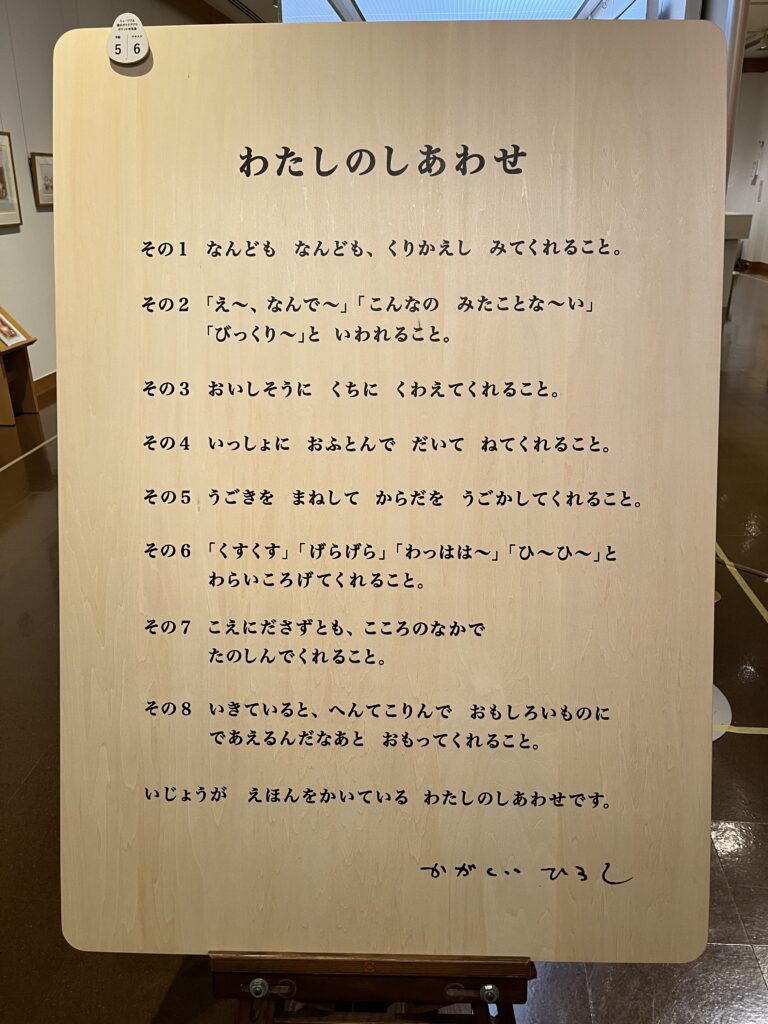

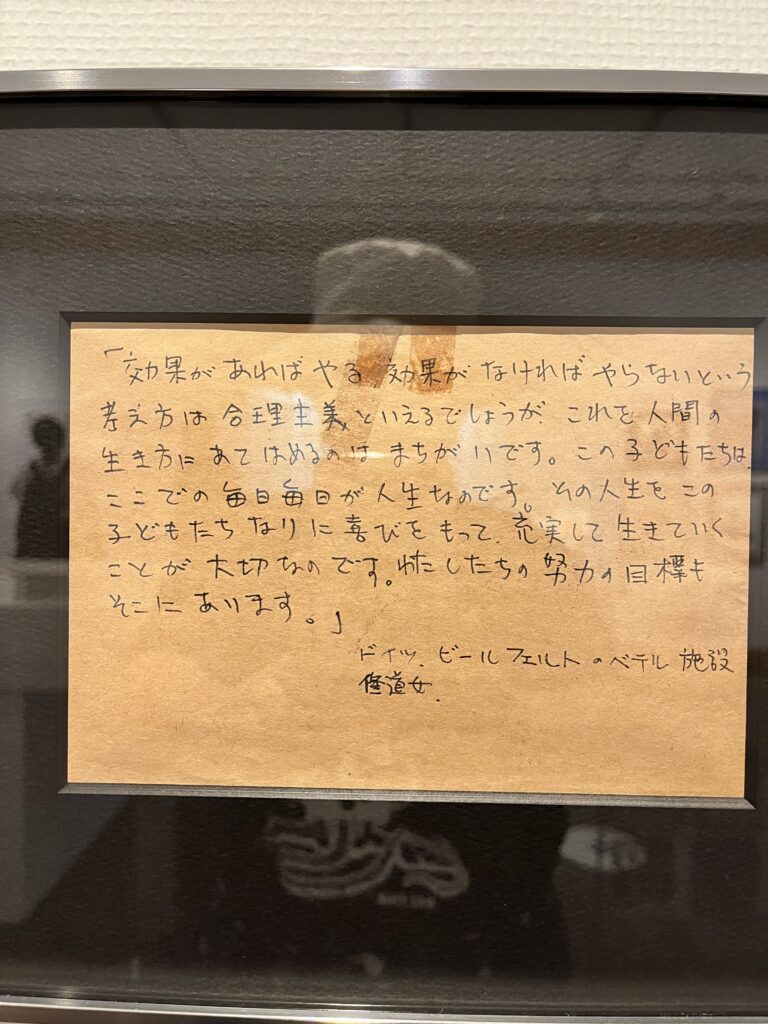

絵本作家 かがくいひろし(1955–2009) さんは、東京に生まれ、長年にわたって特別支援学校の教師として子どもたちと向き合ってきた人です。

50歳のときに絵本作家としてデビューし、わずか4年間という短い活動期間の中で、16冊もの作品を残し若くしてこの世を去りました。

代表作「だるまさんシリーズ」(『だるまさんが』『だるまさんの』『だるまさんと』)は、そのユーモラスな動きと愛らしい表情で、日本中の子どもたちに大人気。今では保育園や家庭で「初めて出会う絵本」として定番になっています。

16作の絵本原画とアイデアを一挙に展示

前期と後期に分けてかがくいひろしさんの全ての原画が展示されました。

展示は主に絵本の物語とともに原画が展示されそのタッチを非常に近い距離で見ることができ、それと合わせてボツになった原画やラフスケッチ、物語が生まれるまでのエピソードなども展示されました。

かがくいひろしさんが作品を通じて子供たちに何を伝えたかったのか、そんな思いが伝わる展示でした。

かがくいひろしさんの絵本の魅力は登場キャラクターの表情が豊かで物語の中にはやさしさと笑いがあふれています。

だけどそのなかにも、誰もが迷う繊細な気持ちや、心にある重みみたいなところも表現されていて、それをまっすぐなやさしさが癒していくようなそんな物語ではないかなと私は感じています。

かがくいひろしさんの絵のタッチはダイナミックだけど温かくて繊細。まるで子供の心そのもの。

ここも子供はもちろんの事、大人の子供心も惹かれていくところかなと思います。

「加岳井 広」というひと

もう一つの展示は「加岳井 広」という人物の人生を紹介したものでした。

学生時代のスケッチや教員時代に作った教材、子供たちと一緒に作った作品

そしてお子様の成長を追ったデッサン、奥様へのクリスマスカードなど。

また、作品化前の頭の中にあったアイデアのラフスケッチなど

加岳井さんの中に詰まっている愛のもとみたいな物を見たような気がしました。

どうやって子供を笑わそうか

教師時代から、かがくいさんは子どもたち一人ひとりの表情やしぐさをよく観察し、その中に「笑顔のもと」や「小さな発見の瞬間」を見つけるのが得意だったそうで、

その観察眼が、絵本の中のリズム感や動きの楽しさにつながっているのですね。

また、ご家族とのエピソードや奥様のお話も展示されていて、繊細な加岳井さんを支えてこられたのだなあと感じました。

かがくいひろしの絵本

おもちのきもち

では、私の好きなかがくいひろし作品についてご紹介したいと思います。

完全にネタバレありになりますが絵本のプレゼントなどの参考にしていただければと思います。

まずは、かがくいひろしさんのデビューさくである「おもちのきもち」です。

この絵本は「おもちだっていろいろ悩みがあるんです」とうおもちのセリフから始まります。

え?おもちの悩み?想像もつかないですよね。表紙の鏡餅はちょっとプライドが高そう。

おもちはぺったんぺったんと叩かれ、のされたり、あんこを塗られる兄弟たちをを見て

鏡餅はおそろしやと、自分もいつ食べられてしまう事かと

ビロンビローンと足をのばして走って逃げだしました。

走ってつかれて、鏡餅はちょっと休憩、そういや人間は美味しそうにおもちを食べていたなと

ちょっと自分で味見してみることに、美味しくてどんどん食べていると…

最後はなんと見事な姿になってしまうのです。

っと、こんなお話なのですが、おもちの表情の豊かさや形の面白さ、独特な擬音に

子どもたちは夢中になってしまうのです、もちろん大人も。

そして、なんとも間抜けな鏡餅のラストに笑ってしまいます。

絵のタッチもパステルがメインの素朴で温かいながらも、情景がしっかりと伝わる丁寧な絵です。

自分の当たり前の世界から勇気を出して飛び出していく、それが楽しくて仕方ない様子で

最後は思いもよらない自分の新しい姿に出会って、それも周りはただ受け入れてくれる静かな優しさ。

私はこのお話からそんなことを思いました。

子どもは純粋にこのへんてこな世界に笑うでしょうし、大人はしみじみほっこりするでしょう。

そんなところが大好きな絵本です。

おむすびさんちのたうえのひ

この絵本は田植えにおける「結」を」テーマにした作品です。

「結(ゆい)」は、日本の農村社会に古くから根付いていた相互扶助の慣習で、特に田植えや屋根の葺き替えなど、一人では困難な作業を集落の人々が協力して行う共同労働の仕組みです。

おむすびさんの田植えの日、近くの村からみんなが手伝いに来てくれます。

おむすび村のしゃけさんにたらこさん、おかかさんにうめぼしさんにこんぶさん。

おいなり村やのり巻き村、あとからすしねた村からも来てくれます。

みんなで、せっせのせと一生懸命朝から日暮れまで田植えをしたらみんな真っ黒

おむすびさんは自分の家のお風呂にみんなを連れて帰りました。

おむすびさん(おとう)と二人の子供、物語の中に明確に書いてはありませんが、最初の場面には遺影が飾られていることと、「おかあ」の登場がないことから父子家庭だとわかります。

そんななかでもしっかり子どもたちを育てて地域の人たちとの関わりを大切にする誠実なおとうの姿が見えますし、こどもたちもおとうをよく手伝って素直で良い子たちです。

この部分は子供は気付かないかもしれませんが大人にはグッときます。

そして、田植えの日お米に関するいろんな食材となる仲間たちからはお米はどんな食材と食べているかという事が子供たちによくわかり非常に食育にも良いですね。

お昼には子供たちがお弁当をもってやってきて、畔に並んでみんなで食べるシーンはピクニックのようでみんなで外で食べるご飯というワクワクを感じさせますし、あとから遅れてやってくるすしねた村の強力な助っ人の圧倒的なパワーはヒーロー感というかコンバイン感があり、かっこいい!とワクワクするでしょう。

そして最後のお風呂のシーンは昔の古き良き時代に公衆浴場ではぐくんだ裸の付き合い的なコミュニティを感じますし、子供のときの修学旅行やキャンプで一緒にお風呂に入るとすごく仲良くなる感じを思い出します。

食材が擬人化されている面白さやそのフォルムや擬音の面白さに笑うでしょうし、このお話を通じて自かつて日本人が持っていた人とのつながりの良さが自然に伝わると思います。

このお話は読んだ後にじんわりと心が温かくなり、大人の心も癒してくれる大好きな絵本です。

まとめ:かがくいひろしに出会って

いままで、だるまさんがころんだの絵本は見たことがあったものの、おひとりさまの私にとっては絵本とは縁遠きものでした。絵本は子供が見るものだと思っていたのでさほど興味もありませんでした。

たまたま機会があって訪れたこの展示会で、世の中にこんなにもかわいい世界があるのかと

一目見て夢中になったあの時の私は子どもそのものだったようにも思います。

絵本は大人にこそ良いものかもしれません、子供の時にはわからなかったお話の中に隠れた作家の思いに気づいて心を動かされたり、自分の人生を振り返って純粋な気持ちを思い出したり。

これを機にたくさんの絵本を読むようになり、絵本美術館や絵本作家の展覧会にも足を運んでいます。

他にも絵本アートにおひとり様でお出かけしてますのでちょっとずつ紹介していきたいと思います。

ではまた!

コメント