女おひとり様の宿坊体験

女性のおひとり様歓迎の宿坊、「小坂坊 持明院」に到着!

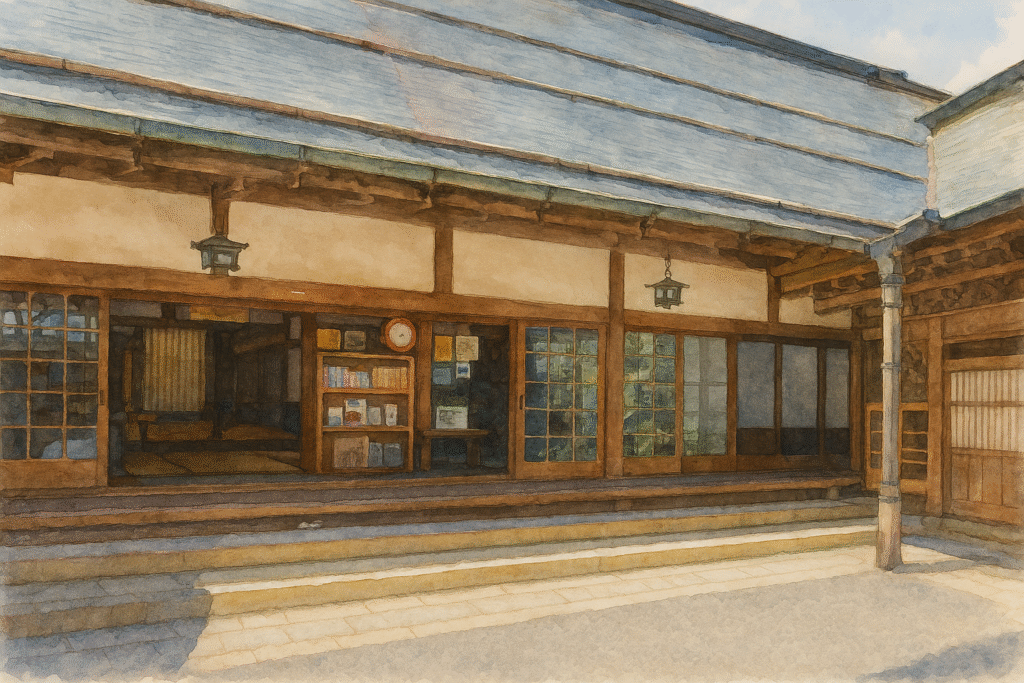

さて、今回のお宿である「小坂坊 持明院」に到着です。

こちらを選んだ理由ですが、女性のおひとり様歓迎とHPに表記のあるお宿だったからです。

最近は女性のひとりも増えてきてますがなかなか大歓迎と明記してくれているお宿は少ないのでとってもありがたいですね。

場所は金剛峯寺から門前町を抜けて、中の橋に行く少し手前にあります。

車で行った場合もこちらの石の道を上っていきます。

山門をくぐると、そこはもう仏の世界

そしてこちらが山門です。

ちなみに山門が仏の世界との境界になっているとの事なんですが

そんな神聖な山門を車で通過してよいのかと恐れ多いですが、そこは遠慮なく

この山門の中へ車を進めて砂利のスペースに駐車します。

結構狭いので擦らない用に注意!

すぐ目の前に停められるので荷物の出し入れなどとても便利です。

ちなみに門限は21時とのこと。

持明院さんからは門前町も近いので涼しくなってから町に散策に行くのもありかもしれません。

門前町にはカフェなどもありますし、スナックもあるみたいです。

気になりましたね、次回は潜入してみたいと思います。

お部屋とチェックイン

お坊様ののお出迎えと歴史感じる境内

こちらが玄関です。こうやくんがお出迎えですが、ちゃんとお坊様がお出迎えしてくださいます。

名前を伝えるとまずはすぐにお部屋へ案内してくださいます。

お坊様ってやはり神聖な雰囲気纏っていて素敵ですねぇ〜。

玄関からすぐ斜め左のお部屋です。

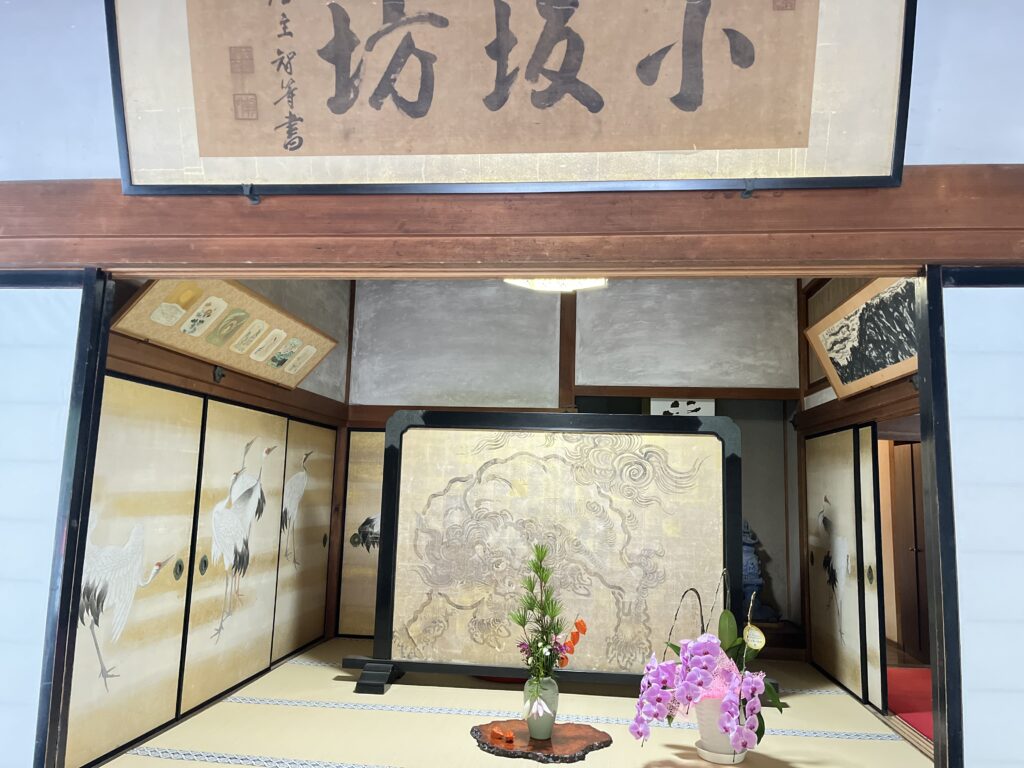

屏風や襖の絵が素敵です、歴史を感じますね。

狩野典信による「唐獅子図衝立」は、金地の面いっぱいに墨で力強い唐獅子が描かれた作品です。太く短い筆致で表された獅子の姿には、権威を象徴する迫力があり、たてがみや尾の渦巻き模様には狩野派の伝統的な装飾表現が見られます。

このすぐ右側に赤い絨毯が引いてありますが、そちらを進んでお部屋の方に向かっていきます。

このお部屋の向かって左側に寺務所があります。

お庭の見える六畳間、設備や空調は?

まずお部屋に着いて荷物などを整理した頃に、お坊様がお茶とお菓子を持ってお部屋に来てくれました。

そしてお部屋でチェックインの手続きをします。

この時に食事の際の飲み物の注文を聞いてくれます。

私は「般若湯」を注文しまして、写経の申し込みもこの時にお願いしました。

この日のお部屋は六畳のおひとり様用のお部屋です。

こぢんまりしてますけど、とっても清潔でお庭も見えていいお部屋です。

テレビとその下に金庫があり、空海の本なんかもありました。

ちなみに、エアコン、冷房は無く、扇風機のみです。

ここに関しては実は予約時にチェック忘れてました。

幸い、高野山は標高が高いので少し涼しく、冷房がなくてもなんとか過ごせます。

この日はお盆過ぎて少し暑さの落ち着いている日だったので良かったのですが、猛暑日だとちょっとしんどいんじゃないかなーと思いました。

ストーブはあるので、秋冬は問題無さそうですね。

サンルームとこじんまりしたテーブルセット。

ちょっとアンニュイに想いに耽るにはいい場所です。

お庭が綺麗に手入れされてて気持ちがいいです。

網戸全開にしててもお庭があるのでプライベート感があるので安心しちゃいますが、夜は流石に閉めました。

ちなみにお部屋に鍵はちゃんと付いています。

お手洗いはお部屋に無いので共同のところを使います。

お部屋を出てすぐのところにありました。

お手洗いはウォシュレット付きでとっても綺麗でしたよ。

洗面所も古き良き感じで好きです。

そして、仏教に関する書物がずらりと並んでいます。お坊様達はこういうのも読んで勉強されるんだろうかとしみじみ眺めました。

日本庭園を眺めながらくつろぎTime

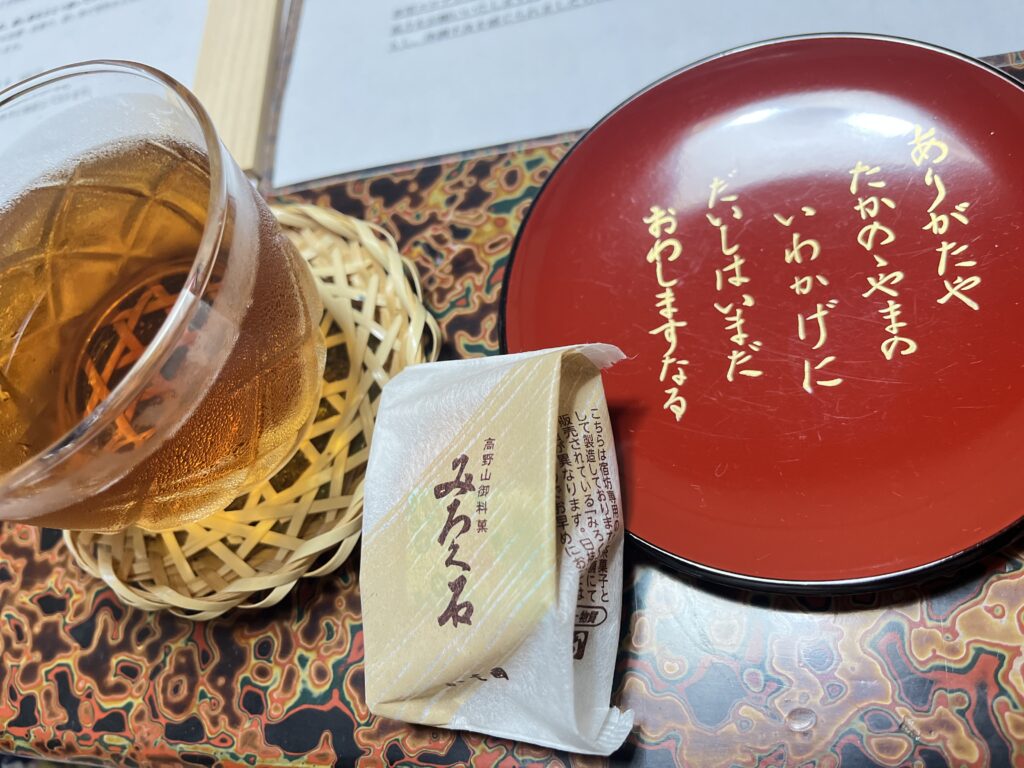

奥の院にあるお菓子屋さん「かさ國」のみろく石というお菓子です。

素朴な味わいの焼き菓子風のお饅頭で粒あんが入っていました。

お菓子の乗っていた小皿には和歌が書いてあってこれが何とも良いですね。

「いまでも空海さんは高野山の岩陰から見守ってくれてるぜ、ありがてえや」

って意味ですよね。有難いことです。

とりあえずカンパイ

持参したSUN生でカンパイ!なんだかんだで暑かったんで、旨ぁ~!!

日本庭園を眺めながら、最高です!

前回の旅の反省から、今回はミニクーラーボックスを持参し、途中のコンビニで凍ったペットボトルとともに仕込んでまいりましたので冷え冷えです。

ジュースの自販機はありましたが、さすがにビールはありません。

写経体験が夕食後という事で飲みすぎ禁物という訳で2本用意していたものの1本で我慢しました。

一日歩いた後のおルックを記録

サンルームにはちゃんと姿見もありましたので身だしなみチェックも心配なしですね。

ついでのこの日のおルックを撮ってみましたが、一日歩いた後なんでしわしわですね。

ちなみにこの日はハンドメイドのパンツ(アフタヌーンティー柄)とハンドメイドのオープンカラーシャツ、古着の猫Tでした。

結構歩いて暑かったので、重ね着は要りませんでしたね。シャツのみのほうが快適だったかもしれません。

でも、猫を見せたかった、ただそれだけですね。

こうやって見るとパンツの太さが中途半端ですね、これならもっとワイドシルエットで作った方が可愛かったかもなあなんて、今更思いました。

夕暮れに旅の疲れを癒す

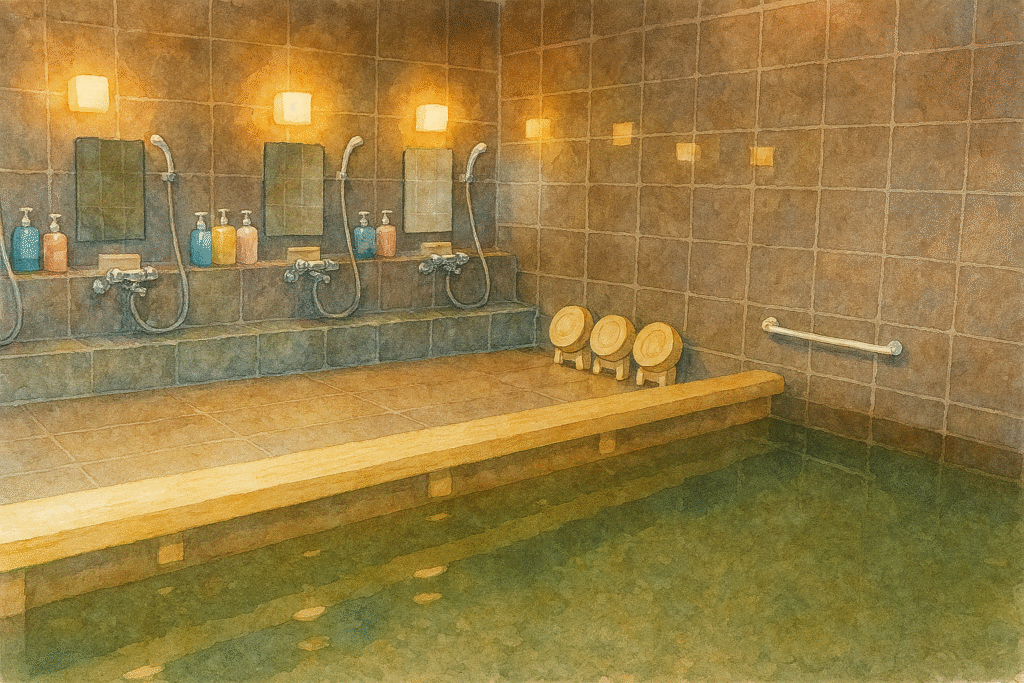

湧き水の湯で旅の疲れを流す、大浴場の心地よさ

16時から21時までが入浴時間です。

大浴場がありまして、山の湧き水を沸かしたお湯に入ることができます。

こちらのお風呂も大変清潔で気持ちがよかったです。

ボディタオル、バスタオルはお部屋に、石鹸、ボディソープ、シャンプー、リンス、が浴室にあって、

脱衣所に大風量のドライヤーも完備してありました。

ここまでで思ったのですが、やはりお寺さんという事で隅々まで掃除が行き届いていて清潔でした。

それもお坊様の修行の一つなのでしょうが、それが感じられてとても清々しいのです。

これは宿坊ならではの良いところでしょうね。

夕暮れの持明院を歩く

お風呂でさっぱりした後、周りを散策してみました。

どこに続くのかわからない階段、夕方で何か出そうで怖いので上りませんでしたけどなんかありそう。

弘法大師と四十八か所の仏像

どうやら、弘法大師と四十八か所的な感じで、とりあえずぐるりとお参りしてみました。

この時夕暮れ時でちょっと鬱蒼とした雰囲気も漂ってきていたのでサラーっと。

四国八十八箇所の各寺院から集められたお砂を踏みながら参拝することで、実際に巡礼したのと同じ功徳を得られるとされる「お砂踏み」が行える場所です。

本来のお遍路は弘法大師ゆかりの地を巡る修行の旅で、満願後には高野山の奥の院へ参る習わしがありますが、ここではその巡礼と奥の院参りの両方を一度に体験できます。

参拝を終えると、寺務所で成満の証を受け取ることができます。

えー、寺務所で成満とやら、もらえばよかったー。

てゆーか、八十八か所なんですね。

赤とんぼもいて、秋の気配か?この子全然逃げなくて人馴れしてる?

夜のお楽しみ

お待ちかねの精進料理と般若湯

お待ちかねのお夕食はもちろん、精進料理です。

質素ではありますが、丁寧に盛り付けされています。

西の地域はお素麺がおいしいですね、以前奈良の三輪素麺をいただきましたがちゅるちゅるで美味しかった。このお素麵はどちらの物かわかりませんがちゅるりと腰もあって美味しかったです。

てんぷらは根菜中心です、冷めてはいましたが素朴なおいしさでした。

黒豆もお豆の味がしっかりしていて甘さ控えめで美味しかったです。お坊様が炊いたのでしょうね。

そう思うとなんだかとてもありがたく感じてしまいました。

胡麻豆腐、精進料理といえばというぐらいの存在ですよね。

三角に整えられたわさびが何とも丁寧さを感じます。

この胡麻豆腐も手作りだと思いますが、ゴマの濃厚さは控えめに葛の弾力と滑らかさが感じられてあっさり頂けるお味でした。

たっぷりと濃いお醤油に見えますが、これがさっぱりして塩辛くないのが不思議でした。

はい、そしてこちらが「般若湯」です。つまりは日本酒です。

甘くてなおかつ切れもあり美味しかったですねー。

高野山は寒かったからお坊様もたまには内緒で少しは飲んでもいいよっていう事だったらしいです。

般若っていうと鬼を思い浮かべますけど、本来の意味は「知恵」だそうですよ。

ほろ酔いで挑戦!初めての写経体験

夕食を食べ終わったら内線で連絡をすると、お坊様が下膳に来てくださいます。

その直後、お布団を引きに来てくれて、その際に写経の準備もしていただけます。

ほんとにお坊様の動きは無駄がないです。さささーっとやってくださいます。

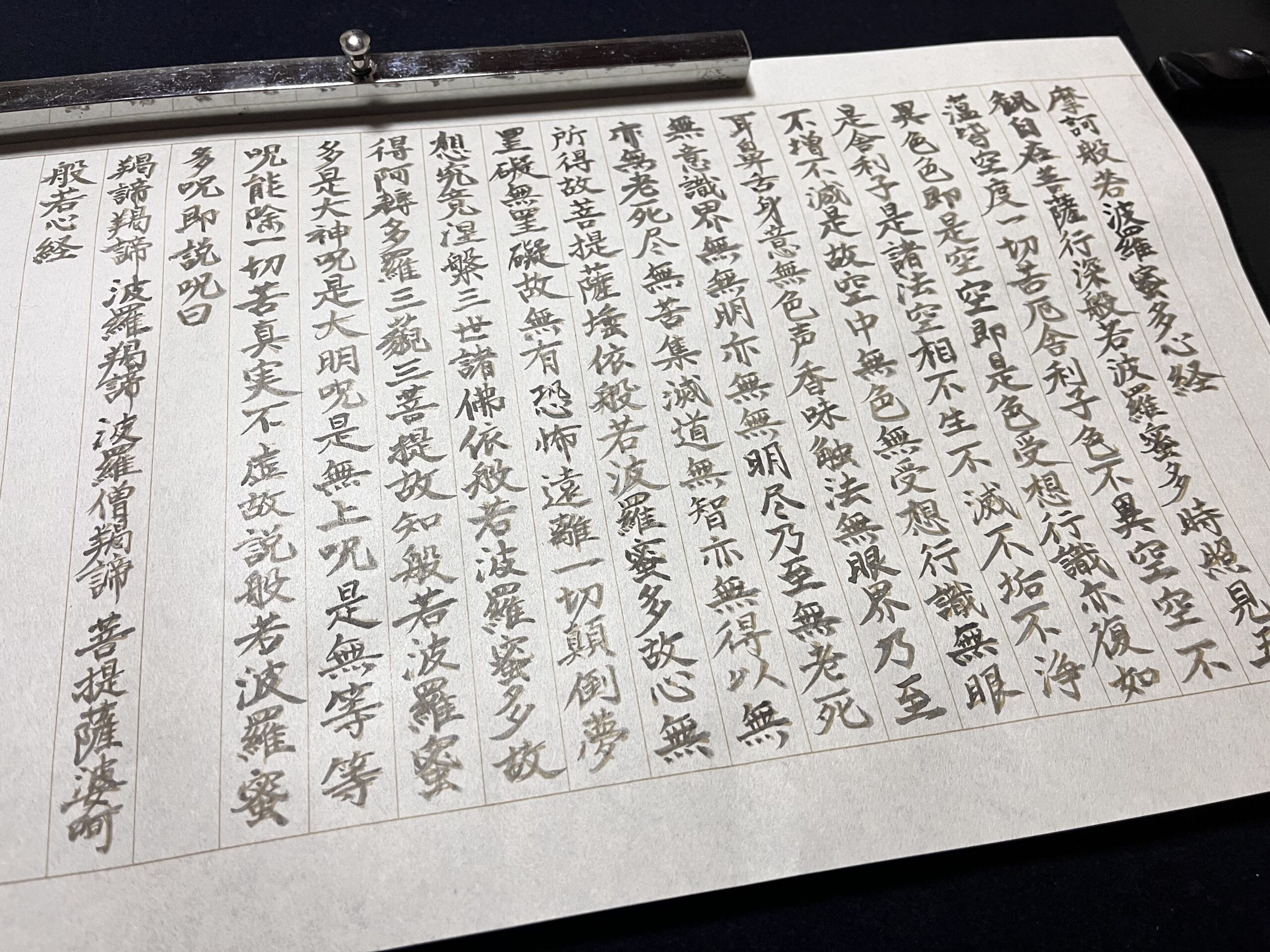

で、写経です。お坊様いわく「一番メジャーな般若心経」です。

自分で硯に墨を摺って下書きを筆でなぞります。酒を飲んでいるので手元がぐらぐらです。

一応申し込みの時にお坊様に

「飲酒で写経ってしてもいいんですか?」

って質問してみました。

「おすすめはしないです」「たしなむ程度で」と言われました。

何とか書ききりましたが集中力は全然なかったと思います。

ちなみに、写経をしたものを納めてから御朱印をいただくというのが正しいそうです。

御朱印というのはただのスタンプ集めや記念ではなく、徳を積んだ証としていただくものだそうです。

もちろんお参りをすることもその一つだと思うのですが、納経するとより正式だそうです。

煩悩まみれの写経ですが、翌朝、納経させていただきました。

今度は酒を飲むまえに写経したいなあと思いました。

ちなみに 写経体験¥1000 納経¥1000 です。

朝の時間

蝋燭の灯りに包まれる神秘的な朝の御勤め

AM6:30から本堂で朝の御勤めがあるので宿泊者は参加することができます。

毎朝、仏さまへ供物を捧げ、感謝や懺悔の心を表す勤行が行われています。

持明院では、早朝に唱えることで功徳が高いとされる「理趣経」を朝のお勤めとして読誦しています。このお経は修行を積んだ者だけが唱えるものとされ、参列者は唱和せず、お焼香などを通してお経を受ける形になります。

本堂の中はダークブラウンとゴールドが基調になった非常にシックな空間で、外の光がさえぎられていたので、蠟燭の灯りと金の輝きが印象的でした。

仏堂の仏様に向かって二人のお坊様と、左に一人のお坊様が座ってお経をあげます。

一番年配の格上らしきお坊様はお経をあげられる際、途中息が途切れたり足がしびれるのか姿勢を治す様子が見られて、ああ、お坊様も人間だものなあとしみじみ思いました。

あと二人は若いお坊様で、こちらのお二人は最初から最後まで行きも切らさず姿勢も崩さず素晴らしいなあと思いました。

若いお坊様の姿に強い志を感じました。かっこいい!推せる!

私はというと、頑張って正座しましたけど、10分が限界ですね。

お焼香のやり方が分からなくて戸惑いましたけど3回するもんなのか1回なのか??

っと思って調べたところ宗派によって違うらしいです!

真言宗は3回なので、高野山では3回やるのが正解でした。

朝日に輝く庭園散策

持明院はお庭もとってもきれいでした。

中庭です。

日本庭園史研究家・作庭家の森蘊(もりおさむ)氏が手掛けたお庭だそうです。

お庭に降りて散策することもできますよ。

お勤めの後、朝日に光る池に鯉が優雅に泳いでいました。

なんか、こういう余白のある時間っていいなあと思いました。

お寺の美術

襖絵で豪華な日本画に触れる

持明院の中には屏風絵など美術品が沢山あります。

真言宗が栄えたのは安土桃山時代で高野山自体が豊臣秀吉と非常にかかわりが深いそうですが

それゆえか、華やかな仏教美術の数々を観ることができました。

大西金峯作。金峯は奈良県出身で、明治から大正期に紀の川筋で活躍した南宋画家だそうです。

この写真の一番奥は上段の間といって最も格式の高いお部屋だそうでして、

襖もオールゴールドのバージョンがあるらしいです。

大津絵という江戸時代の自由な感性に出会う

こちらは廊下に飾られていたもので、何とも可愛らしくて気になっていたのですがHPに記載がなく

後で調べてみるとどうやら「大津絵」という江戸時代のPOPアートだそうです。

大津絵は、江戸時代初期に東海道の大津宿で旅人向けの縁起物として描かれ始めた民画です。

神仏を題材にした素朴で親しみやすい絵が特徴で、街道を行き交う人々に広く親しまれてきました。

名もなき絵師たちが描いて売っていたものだそう。

イラストレーターが描いたお土産用の絵ハガキみたいな感覚ですかね、良いですね。

大津というのは滋賀県ですので高野山と非常に関係がありそうです。

しかし、江戸時代というのはホントに感性豊かな時代だったのだなあとしみじみ思います。

仏教から生まれた文化をまた一つ新たに知ることができました!

宿坊の締めくくり

精進料理の朝食で贅沢な朝

朝のお食事ももちろん精進料理です。

朝食としてはとっても贅沢だなと思いました。

がんもどきはしっかりお出汁を吸って食べ応え抜群ですし、

キャベツのお浸しも歯ごたえがしっかりありつつ素材本来の甘みもあって美味しかったです。

ご飯もおひつにしっかりありましたのでお腹いっぱいになりました。

お夕食の時にも感じたのですが、お米がとっても美味しかったです。

甘みがあって粒が立っていて、お山の湧き水で大きな釜で炊いているそうですよ。

今日はこのおルックで奥の院へ

朝の木漏れ日がいい感じです。

さて、二日目のおルックは

ハンドメイドのパンのパンツにFREAKSTOREのブラウスとしまむら裾レースキャミです。

これから奥の院に行く予定です、ちょっと派手だったかも。

チェックアウトと御朱印

寺務所にてチェックアウトです。

10:00までなので9:00に行ったのですが、どうやら最後だったみたいです。

お夕食の般若湯込みで一泊二食で ¥13,860 でした。お手頃だと思います。

宿泊費のお支払いはクレジットカードが使えましたが、写経や御朱印などのお支払いは現金です。

御朱印

最後に御朱印をいただきましたが、美しい字をさささーっと書くお坊様の姿に見とれちゃいました。

やっぱりお坊様はかっこいい!推す!

新品の御朱印長だったのですが、一番最初のページには奥の院の御朱印を入れるのが良いとの事で

2ページ目に書いてくださいました。

ちなみにこちらのご本尊は「延命地蔵菩薩」と「梶取不動尊」だそうです。

延命地蔵様のご利益は見たまんまですけど長寿と子孫長久、六道救済とのことです。

まとめ

宿坊に泊まって気付いた「有難い」ということ

宿坊に泊まってみた感想ですが、

まず、お寺さんなので隅々まできれいにお掃除されていることでとても気持ちいいです。

空間がとにかく清らかで、心が落ち着くと感じました。

そして、給仕をしてくださるのはお坊様ですので対応も丁寧、恐縮です。

普段、サービスを受ける際に当たり前だと思ってしまいがちですが

仏教の修行をされた立派な方々にこのように丁寧に対応していただくことが

非常にありがたいと感じたのですが、それはどのサービス業の方に対しても同じことだと

改めて考えることができました。

「当たり前」も「有難い」のどちらも仏教から生まれた言葉です。

だけど、宿坊だからと言って堅苦しく考えることもなく、

普通の旅館と同じようにリラックスして過ごすことができました。

また来たい!宿坊持明院

精進料理や写経、朝の御勤めなどは宿坊ならではの体験だと思います。

宿坊に泊まるというのはあくまでお参りの旅の疲れを癒すために泊まるのであり

修行体験をするわけではないので気楽に過ごすのが一番かと思います。

今度行くときはお寺ならではの美術や仏像などについて

お坊様が忙しくなさそうだったら話しかけて聞いてみたいなとも思いました。

こうやって、気軽にお寺や仏教文化について触れられるのはとっても楽しいなあと思いました。

コメント